こんにちは。杏林大学 臨床工学科1年の遠藤都古です。Team WADA初 臨床工学科の学生メンバーとして、「医師、看護師、薬剤師以外の医療従事者も留学を目指せる」ということを伝えるために、情報発信を行っています。今回は、アメリカ合衆国シカゴ大学で研究者、Perfusionist(人工心肺技士)としてもご活躍されている野田健太郎先生にお話を伺いました。留学に興味があるけれど、不安や疑問が多いという方にこそ読んでいただきたい内容です!

―ご経歴―

2010年 北里大学 医療衛生学部 医療工学部 臨床工学専攻 卒業

2010年 北里大学大学院 医療系研究科 修士課程

2011年 米国ピッツバーグ大学 留学

2012年 北里大学大学院 医療研究科 修士課程 修了

2015年 北里大学大学院 医療研究科 博士課程 修了

2015年 米国ピッツバーグ大学にてResearch project manager of ex vivo lung perfusion

2017年 同ピッツバーグ大学にてResearch Assistant professor

2021年 同ピッツバーグ大学にてDirector of Ex vivo Organ Perfusion Lab

2024年 同ピッツバーグ大学Research Associate Professor

2025年 シカゴ大学 移植外科 Research Associate Professor

資格等 臨床工学技士、第2種ME技術者、第1種ME技術者(筆記)

―インタビュー本編―

野田先生

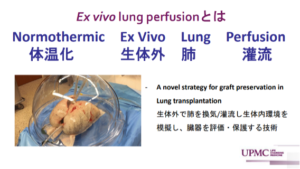

僕は2006年に北里大学の臨床工学科に入学して、2010年に卒業しました。その後、学部4年時の研究をもう少し続けたいと思って、大学院に進学しました。研究テーマは「Ex-vivo lung perfusion(生体外肺灌流)」というもので、体の外に取り出した肺に人工心肺や人工呼吸器を繋いで循環や換気を維持しながら、肺の状態を保つという研究でした。当時はまだ新しい分野で、右も左もわからない状態でしたが、調べるうちにこれは臓器移植に関係すると気づきました。

心臓や腎臓、血管など、他の臓器も研究室で扱っていたのですが、肺は人工呼吸器も人工心肺も、そして透析も使える。臨床工学技士が扱う機器をフル活用できる分野だと思って、肺に絞って研究していました。その研究の中で、アメリカのピッツバーグ大学で同様の研究をしている先生がいらっしゃることを知って、見学を申し込んだら、「見学じゃなくて、留学どうですか?」と言われました。当時は英語も話せなかったし、アメリカに行きたいとも思っていなかったのですが、指導教官から「せっかくの機会なんだから行ってみたら?」と背中を押されて、2011年にピッツバーグ大学へ研究留学を始めました。本当は1〜2年で帰る予定でした。でも、アメリカではちょうどその頃、Ex-vivo lung perfusionを臨床に応用する研究が始まりそうな時期で、面白くなってきたし、結局14年間ピッツバーグにいました。その間に、北里大学の博士課程にも進んで2015年に博士号を取得しました。卒業後は日本に戻る場所もなかったので、そのままアメリカに残ることを決めて、研究を続けていました。

遠藤: では、アメリカでPerfusionistとして働くようになったのは最近なんですね。

野田先生:

そうなんです。実は僕、ずっと研究者としてやってきたので、臨床工学技士として病院で働いたことはありませんでした。日本でもアルバイト程度に透析クリニックで少し働いたくらいで、卒業後すぐに大学院に進んだので就職していませんでした。Perfusionistの学校には、本当はアメリカに来た当初から行きたいと思っていました。でも当時は応募資格が厳しくて、アメリカの大学を卒業していないとダメだったんですね。

それがコロナの時期に大きく変わりました。ECMOの需要が急増して、Perfusionistの人手不足が深刻になり、海外からの学生受け入れの門戸が広がりました。僕が住んでいたピッツバーグにはCarlo UniversityというPerfusionistの学校があって、そこが海外の学生にも開かれたプログラムになったので、2022年にアプリケーションを出して、2023年から通い始めました。18ヶ月のプログラムで、毎日病院に通いながら臨床トレーニングを積み、最終的には128例の人工心肺を担当しました。

遠藤: 卒業後、すぐに資格が取れるのですか?

野田先生:

いえ、実はそこからさらに2つの国家試験が必要です。一つは基礎知識の筆記試験、もう一つは就職先での40例の実施トレーニングを経た上での臨床試験です。僕はついこの前、4時間の筆記試験を受けてきたところです。

遠藤: Perfusionistの資格を取ろうと思った理由は何ですか?

野田先生:

やっぱり、自分が開発した機器や技術を、実際に臨床で使ってみたいという思いがあったからですね。資格がないと、自分の研究したものを自分で使えない。そうなると、研究が誰かの手に渡って終わってしまう。それが嫌だったんです。

遠藤: スキルやマインドセットについて教えていただけますか。

野田先生:

海外に行きたい、ってよく聞くけど、僕はね、

「海外に行くなら、海外でしかできないことをやらなきゃ意味がない」と思っています。

別にアメリカじゃなくてもヨーロッパでもどこでもいいですけど、その国でしかできないことにちゃんと挑戦しないと、せっかくの留学がもったいない。

僕自身、日本でやってた研究って、当時は全然注目されてなかった。

でもアメリカに来たら、同じ分野でもすごく需要があって、頑張れば頑張るほど注目度が上がる、そういう環境でした。日本では価値を見出されなかったことでも、場所を変えることで評価されるってことがあるんです。

それに、僕が臨床工学技士として研究で留学した例って、本当に珍しくて。誰かに見せるためにやってたわけじゃないけど、結果的に「こういうキャリアの道もあるんだよ」っていう前例にはなったと思ってます。

まだ学生のみんなにとっては、大学院に進むかどうかすらわからない段階かもしれない。でも、もし将来的に自分の研究をもっと飛躍させたいと思ったら、そのとき「海外に行く」っていう選択肢を持てるようにしておくといい。そんなときには、僕が経験してきたことを元に、いろんなアドバイスができると思う。

大事なのは、アメリカでしかできないことをやるっていう意識。

逆に言えば、アメリカじゃなくても日本でできるんだったら、無理して海外に行く必要はないんです。

たとえば、日本の透析技術なんて世界でもトップレベルだし、そういう分野だったらわざわざアメリカで技士として働くメリットは少ないかもしれない。

僕が目指してたのは、海外で研究を深めつつ、少しだけでも臨床に関わるっていうスタイル。

でも実際は、研究にのめり込んでいって、臨床に関われるようになったのは最近のことです。周りの博士課程の同期たちも、帰国して臨床中心になっちゃって、研究ができなくなってる人も多いです。動物実験をやりたくても、時間の取り方すらわからない…っていう話をよく聞きます。

そういう中で、僕は今、アメリカで臨床と研究を両立できる形をなんとか構築しようとしてるところです。だからこそ、伝えたいのは、

自分がやりたいことが日本でできるなら、まず日本で挑戦してみる。

でも、日本では難しいと思ったら、思い切って海外に出て、そこでチャンスを掴む努力をする。

これが、僕の考える理想的なマインドセットですね。

遠藤: 最後に得たこと、苦労したことについて教えていただけますか。

野田先生:

留学してから、ずっと苦労しています。今でも、英語の壁にはぶつかり続けていますね。最初にアメリカに来たときなんか、まったく英語が話せなかったんです。

印象に残っているのは、着いたばかりの頃、まだ家が見つかっていなくてホテルに滞在していたときのことです。ホテルの近くにsubway(サンドイッチ屋さん)があったので行ってみたんですけど、もう注文の仕方が全然わからない。

日本みたいに「メニューの3番ください」って言ったら、店員さんに「そんな番号はない」と言われて(笑)。アメリカでは自分でパンを選んで、具材を選んで、全部オーダーメイドですからね。そんなことも知らなくて、何をどう注文すればいいかも分からないまま、何とかやりとりして…「嫌いなものを選べばいいんだろう」と思って、オリーブとかバナナペッパーとかを言ったら、それを全部入れられて(笑)。出来上がったサンドイッチを見て「なんでBLTがこんな姿になったんだ…」って、本当にびっくりしました。

電気の契約も大変でした。アパートを借りて、ネットで契約できると思っていたら、当時は電話しか方法がなくて。でも英語で電話するのが怖くて放置していたら、電気を止められてしまいました(笑)。クレジットカードで支払うはずなのに、明細も届かないし、どうやって支払えばいいのかもわからない。そういう小さなトラブルの積み重ねが本当に多かったです。

そして今も、例えば今通っている学校では、周りが20歳くらいの若い学生ばかり。若者言葉が全然わからないんです。こっちにも流行りのスラングがあって、「キャンセル界隈」みたいなことを言ってるんだけど、何のことかさっぱり(笑)。語学って、単語を覚えれば終わりじゃなくて、その文化や世代にもついていかないといけないんだなって痛感します。

もちろん、苦労だけじゃないです。得られたことも大きくて、「誰もやってないことをやれている」という実感があります。

それが今、自分の支えになっているかもしれません。本当は、こういう経験をもっと多くの臨床工学技士の人たちにしてもらいたい。だから僕も、One CEの100人カイギに出たり、岡山大学で講演したり、日本に帰ったときには積極的に発信してきました。

自分自身は、ずっと旅をしているような感覚です。道は決まっていないし、先も見えない。辛いことの方が多い。

でも、誰もやっていないことをやるというのは、やっぱりそういうものなんです。

医師ならこうする、という正解はあっても、臨床工学技士がアメリカでキャリアを築く、というモデルがまだない。帰国する選択肢がない中で、どうやって生きていくか、自分で模索し続けなければいけない。正直、大変です。

でも、本当に多くの人に助けてもらいました。ピッツバーグは日本人のコミュニティが充実していて、

医師の方々を中心に、いろんな分野の人たちが集まってきます。

官僚の方、財務省や総務省の方までいて、日本では関わる機会のなかったような人たちと話すことができた。だから今、日本に帰れば、たぶん全国どこにでも知り合いがいるんじゃないかと思います。

これから留学を目指す人に伝えたいのは、「誰のもとで研究するか」がとても大事だということです。

僕は最初、臨床工学の研究室に所属していましたが、指導教授は呼吸器内科の先生でした。

その先生がマサチューセッツ総合病院に留学経験のある方で、「とにかく行ってきなさい」と背中を押してくれたんです。その一言がなかったら、今の僕はなかったかもしれない。

だから、もし本気で海外を目指すなら、留学経験があって、ちゃんと導いてくれる人のもとで学ぶことをおすすめします。一人でゼロからやるのは、本当に難しい。だからこそ、道を示してくれる存在がとても大切なんです。

遠藤: 野田先生、本当に貴重なお話をありがとうございました。

COMMENTS