お邪魔いたします。シカゴ大学太田です。

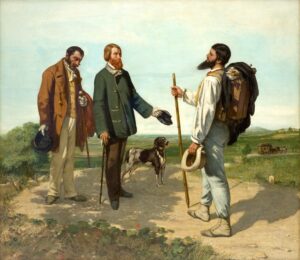

「こんにちはクールベさん」(ギュスターヴ・クールベ 1854年 ファーブル美術館所蔵)

大学2回生の時、教養科目の一つ、美術史の授業を履修していた。木曜日の1限目だ。私は学生時代、遊んでばかりで授業にはあまり出ておらず、、、なんてよく聞いたようなセリフがあるが、私はその限りではない。真面目に授業に出ている部類の人間だった。昼からサボってカラオケ行ったり、午前中は寝坊で3限目から来たりってことはたまによくあったが、授業はちゃんと出席していた。いわゆる普通の学生だったのだ。美術史の授業は、教授が優しくテストも簡単で、出席しなくても「全通し」だという噂だったので履修を決めた。私は真面目な学生だったので第一回目からちゃんと授業に出席した。授業は基本的にはスライドで絵画を示し、それについて学術的な解説をしていくという形式で行われた。まるで美術館のツアーに参加して絵画をじっくり鑑賞しながら解説を聞いているようでとても楽しかった。何より世捨て人のような雰囲気を持つ教授が誰に向けてしゃべるわけでもなく独り言のように絵画に対する「愛情」を独特の語り口調で語る世界観に自然と引き込まれていった。後にも先にも勉強が楽しいと思ったのはこの授業だけであった。木曜日の1限目は寝坊しないように朝早起きして必ず出席した。ただ問題は、件の教授は雨が降ると大学に来ないのである。雨の日は100%休講になる。朝、雨というほどもない小雨が舞っているような日は一部の望みを持って授業には向かったが、とうとう雨の日に教授が来ることは最後まで一度もなかった。授業がなくなってあれほど残念に思ったのは私にとって新鮮な感覚であった。休講になったからといって補講があるわけでもなく単に学ぶ機会を失ったのが本当に残念だった。授業科目自体は「美術史」というすごく大きな括りであったが、授業内容は極端に限局されていた。1800年代フランス発祥の一派であるバルビゾン派(自然主義)の絵画のことしか取り上げないのだ。おそらく大学には授業で教えるべき内容を示した授業要項なるものがあるとは思うのだが、そんな規定を完全に無視して、自身の信念のままに教鞭をとる、担当教授のそんな狂気じみた感じも好きだった。私はこの講義全てに出席し、ノートも完璧に作成した。最初の頃は後ろの方の席で座っていたが、徐々に前方へ行くようになり、最終的には最前列真ん中で授業を受けていた。日を追うごとに授業の出席者数は減少しているようだったが私には関係なかった。ただこの授業が好きで、学ぶことに没頭していた。教授にいたっては出席者数はおろか生徒自体に興味はないようだった。ただ教壇に立ち、絵画スライドが映し出されたスクリーンに向かって大好きなバルビゾン派について独語することに没頭していたのだ。そんな教授がある日「こんにちはクールベさん」を題材にあげたのだ。おおよそ絵画の題名として似つかわしくないネーミングに対し「こんにちはってなんやねん、クールベって誰やねん」私の第一印象はそんな感じでニヤニヤワクワクしてたと思う。しかし教授はいつもと少し違った。聞けばクールベは写実主義の画家でありバルビゾン派とは一線を画すらしい。それでもなおこの授業に取り上げたのには訳があるようだった。この絵画は、放浪画家のクールベ本人をお金持ちの銀行家の息子ブリュイヤがその家来と共に出迎えて「こんにちはクールベさん」と挨拶をしている場面が描かれており、意気投合する二人の友情を象徴的に表しているとのことだった。しかし、この作品は当時の批評家たちから集中的に批判を浴びた。当時は階級社会で貴族と平民が対等に挨拶するなどあってはならないことであり、またみすぼらしい格好の平民クールベが胸を張って挨拶する様子は身の程を弁えていないと批判されたようだ。クールベは実力ある画家であったが、結果的に当時開催されたパリ万国博覧会から出品を拒否され締め出しを食らった。他人が見たい作品、良い評価を得るであろう作品ではなく自分が描きたい作品を描くことにこだわったクールベは信念を曲げなかった。そして資産家で友人ブリュイヤは、クールベのパトロンとなり万博会場のすぐ近くでクールべ自身の作品を展示する個展を共に開いたのだ。個展の入場料は、万博と同じ価格という対抗心に溢れた強気の設定であったとのことだ。これが世界で初めての「個展」であったと言われている。そしてここまで解説を終えると教授がスッとこちらを向いた。日頃スライドに向かって独語し続け生徒の方に一瞥を投げることすらしない世捨て人の教授が、この時こちらに面と向かって力強くこう言ったのだ。

「自分の信じているものや大切にしているものが、他人に否定されたり貶められることが、今後君たちの人生で幾度となくあると思います。でも信念を持って自分の「作品」を守っていってあげてください。その「作品」はいつかあなたを守り後世にあなたの信念を伝えてくれるはずです」

え?!突然どした?哲学の授業に迷い込んだのかと少し動揺したが、ちゃんとノートにメモした。

ーこんにちはクールベさん:信念を貫けー

「あなたの第一例目、覚えてますか?」

一般的には唐突にこのような質問をされても「なんのことですか?」と思うであろうし、非医療者の方はもちろん医療従事者でも手技を伴わない診療科に在籍している場合、「一体何についての一例目のことか定義してくれないと質問の意味がわからない」となるのが通例である。しかし、日本人心臓外科医に前置きなくこの質問をすると、もれなく彼らの最初の手術症例について雄弁に語ってくれるであろう。また、ここで言う「第一例目」とはどのような形であれ自分がその手術を「任されて」最初から最後まで完遂した手術症例のことを意味するのは共通の認識として存在し、そのような注釈を添えなくても、彼らが語るのは「自身が完遂した初めての症例」なのである。これは心臓外科医が、そのトレーニングの過程で第一例目がいかに到達し難く、数々の訓練の成果を積み上げ準備するべきものであるか、また術者であるということはいかに責任が重く、人に頼らず自身の裁量・実力のみでその一例を乗り切るべきかが大切だと知っているからこそなのである。第一例目というのはそれほど崇高であり外科医にとって重要な到達点であり、外科医人生の起点となる大切な登竜門なのである。だからこそ外科医は皆、第一例目を外科医人生の節目としてしっかりと覚えているし、忘れられるはずもないのである。

日本人心臓外科医にとって当たり前のこの文化も、残念ながら世界共通ということではない。むしろそれは日本独特の文化と言っていいのではないだろうか。私自身の米国での限られた経験に照らせば、少なくとも米国にはそのような文化は全く存在しない。つまり米国には「第一例目」が存在しないのである。実際には一例目はあるのだが、それを一例目として認識しない・認識できないのである。それは米国の外科トレーニングシステムに起因している。米国外科トレーニングプログラムは、「誰でも平等に必要十分な」トレーニングの機会をプログラムを卒業するまでの期間内(2−3年)に享受できるように設計されている。しかしそれは表向きの建前だけであって内情はそうではない場合が多い。胸部外科のプログラムに限って言及するが、卒業までに執刀しないといけない手術の種類や数が決まっている。心臓を触ったことがない心臓外科医のタマゴに、限られた期間内に指定された相当数の手術症例を日本の「第一例目」のように完遂させることは、ごく稀な例外を除いて不可能である。それでもトレイニーはなんとか経験症例を積み上げないと卒業できないし、指導する側もトレイニーが卒業できないとその指導力を問われプログラム閉鎖に追い込まれることになる。そんな状況下で何が起こるのかというと、”Play games”である。双方ともそれが本質的には正しいことではないとなんとなく認識しているが、ルールに従うことが正義とされる縛りの中で規定を満たすことだけに注力してしまうのである。よくある例を挙げるなら、指導医は手術の過程の一部の「どうでもいい」部分だけをトレイニーにさせて、それを持ってトレイニーは経験症例1例とカウントしたりする。感謝と称賛を頻用し体裁を重んじる米国の文化においては、トレイニーは「心臓を縫えてとても嬉しい、ありがとう!(なんで全部やらせてくれねーんだ、自分には手術する権利があるのに…)」って喜んだりして聞き分けの良い「優秀なトレイニー」であろうとする。また指導医は「グッジョブ!パーフェクトだ!(こんな不器用な奴に大事なところ縫わせられるわけがねえ、でも手取り足取り教える気もねえ)」と称賛し「良き指導者」であろうとする。このようにして第一例目としてカウントされる症例が過ぎ去っていくのである。彼らにとっての第一例目は卒業までに積み重ねていくべき必要症例数の第一番目に記録される症例という以外の意味合いを持たないのである。卒業のためには症例を積み重ねるのが最優先であり、その内容は二の次になってしまうのである。あえて批判を覚悟で言うならば、ほとんどの米国トレイニーは日本で言う「第一例目」を経験することなくトレーニングを卒業していくのである。そしてこのトレーニングシステムの最大の欠点は、達成項目が書類上満たされれば卒業が可能であり、卒業時の外科医としての技術的能力を問われないということである。言い換えれば手術が全く「できない」外科医でも卒業し独立することが可能なのである。これが「優秀な外科医」を育成する米国トレーニングシステムの実態なのである。

真の外科医の育成とはどのようなものか?最近はそんなことを考えている。本当に飛び抜けて優秀な外科医は制度や教育システムの枠を越え、想定される範囲の「外側」から規格外品として生まれるのだと思っている。私がどのような外科医教育もどきを論じようとも、それは私という単なる一外科医の轢いた線路の「枠内」にある小さなものに過ぎないのだ。私が「優秀な外科医」を育てるなどと大それたことを言うつもりはないが、せめて少しは貢献したいと願って日々考えを巡らせている。私にできることはなんだろうかと考えるのだが、一介の外科医の考えることなどいつも同じだ。「自分の持っている技術・知識を伝授し、自分の“コピー“を育成する」である。多少の違いはあるだろうが世の外科医の教育論の基盤はほぼこの理論に収束している。なぜこの理論に収まるのか? それは、手術は自分の実力や専門性を超えて教えることが絶対にできないからということに尽きる。同じ理論の中にあって指導者間の最大の相違点は、伝授の程度とゴールの設定である。自身の外科医としての技術・知識を100分割して成長レベルをレベル0から100まで設定し、レベル100で自分のコピーの完成ということにしたとする。私が教える時、もちろんゴールはレベル100に設定する。そして、レベル100に到達する十分な時間を取れない状況だったり、そのトレイニーがレベル100に到達する見込みがない場合、全く教える気になれないのである。外科医教育における私の性格は極論的であり0か100しかないのである。それに対してアメリカのトレーニングシステムは、レベル0の人に自分の技術をレベル1−2レベル分だけ伝授して完了としその後のことは我関せずとするのである。トレイニーにそのような機会を大勢の指導医により多数与えることで積み重ねさせて、総合的に「人並み」レベルの外科医を育成するという手法なのである。そして前述の通り卒業時の「レベル」は問われないのである。弟子を選び一子相伝で時間をかけてレベル100になるまで見守りたい私には、この米国のシステムは極端に相性が悪い。日本式のトレーニング理念を採用してしまっている私にとって、ほとんどの米国トレイニーは極端に準備不足であり向上心の方向自体全く異なるため、どうしても私は彼らを門前払いしてしまう。私が彼らに与えるのは「0」だ。私の指導者としてのこの教育態度は施設内で度々問題となっている。私自身が米国システムの中にいる以上、私は自分の信念を捨て、米国文化を受け入れるべきなのは理解している。ただどうしてもできないのである。1−2だけ教えるような無責任な教え方をする自分を受け入れることができないのだ。寛仁大度の真逆を地でいく私の外科医教育のレールは、もしかして間違っているかもしれないと重々承知している。ただ何度検証しても私の敷いたレールは正しい方角へと繋がっていると思えるのである。おそらく答えは私の弟子が後々証明してくれるのだろう。私は今の自分の信念に基づき進むだけである。

ーこんにちはクールベさん:信念を貫けー

さて、いつもの通り前置きが長くなりましたが、本題のラジオです。今回は、極端な準備不足で高級珈琲ラウンジで門前払いを食らったおっさんの日本珍道中の一幕の物語です。それではおっさんずラジオvol.27「寛仁大度」で無駄時間の極みをお楽しみください。

「昔の人」が今と昔を比べて現状を憂うことは、もはや文明の始まり以来常に存在していた「伝統」であると言っても過言ではないかと思う。長々と書き連ねた私の外科教育の憂いに関するこのブログも、いにしえより言い古され繰り返されてきた些事に過ぎないのだ。ふと思うのだが、19世紀当時の「慣習や常識」に則ってクールベのあの絵を批判し否定した人たちは、21世紀現在の彼の名声と歴史を知った時どのように思うのだろうか。ある事柄に対し現在の「常識」に則りこうあるべきだ、まして個人の信念に基づいてこうあるべきだなどと思うのはただの傲慢ではないだろうか?自分の信念が正しいと信じるのは別に本人の自由だが、信念と異なるものを拒絶することは果たして正しいのだろうか?高級コーヒーが飲めなかったあの日以来、0か100以外の選択肢を持つことも大事なのではないか?そんなことを考えている。ずっとずっと歴史が流れたその先で自分の信念の正邪は証明される。まずは私の「作品」と言っても過言ではない直近の弟子がそれを証明してくれるだろう。一人はYouTubeの巨匠として、もう一人はX(旧Twitter)の巨匠として活躍している。。。。私の信念は間違っているのかいないのか?

しかし、ふと思うのであるが、あの日、雨が降らなくてほんとよかった。雨で授業がなくなっていたら「こんにちはクールベさん」を知ることもなかっただろう。そして、そんな私の思いとは裏腹に「規格外品」は今日も私とは無縁のどこかで自然発生している。

おーた先生!!!!

お待ちしておりました。

ブログ&おっさんありがとうございます。

わたくしは、仕事をし家庭がありまっとうな生活をしている庶民ですので、

24時間の修行を終えたのは2月1日でした。

修行2回戦しようかと思っていますがなかなか難しいです。

がしかし、余す所無く味わうために、3回戦くらい挑みます。

先生、あの、提案なんですが。

24時間の動画を作れるのであれば、月に2回1時間の動画ができるのではないでしょうか?

いや、月に1回1時間でもかまいません。

いや、できます。きっとできます。

あと、あの、私は、自称素人チームWADAに所属していますので、

先生にお聞きいただきたいことがあります。

かわいい私の弟が腎臓の手術をすることになりました、

なんでもその部位が大きくなっていて下大動脈まで達しているとのこと。

泌尿器科と心臓外科、呼吸器科の先生が一緒になっての大手術だそうです。

来週詳しく話を聞きに行きます。

おーた先生や北原先生に大丈夫って言ってほしい。

そんな心細い毎日です。

自称素人チームWADAですから。

そのつもりでしっかり乗り切ります!!!